支払督促(しはらいとくそく)とは、未回収の債権回収を目的に、裁判所を介して債務者へ督促の通知をする手続きです。

申立費用が安く、手続きが簡単などのメリットがあります。一方、手続きが上手くいかないケースもあるので、すべての債権者に適した手続きとはいいきれません。

ここでは、①支払督促に適した債権者の特徴や、②手続きに失敗しないための申立方法、③その他の安く債権回収できる方法をご紹介します。

支払督促を申し立てられた側の方は、「支払督促を申し立てられた場合の対処方法」をご参照ください。

すぐに支払督促を行い債権回収をしたい場合は、お近くの弁護士事務所にご相談ください。

支払い督促を利用しようかと考えている方へ

支払い督促は、相手が受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしなければ、裁判所が仮執行宣言を付すことになります。

仮執行宣言が付けられれば、直ちに強制執行を申し立てる事ができるようになるのです。

しかし相手から異議申し立てを受ければ、訴訟手続きをするか訴訟の取り下げをするのか選択する必要があります。

支払い督促の利用を検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談をすれば、自身の状況に合った債権回収方法を知ることができるでしょう。

また依頼をした場合には、書類作成や訴訟へ移行した場合の対応を任せることが出来ます。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

早速ですが支払督促に適した人のケースを確認していきましょう。

金銭債権による請求である(申立条件)

支払督促が対象とする債権は、金銭債権のみです。金銭債権には、貸したお金が返ってこない(貸付金債権)、商品代金が支払われていない(売掛金債権)、雇用主から給料が支払われない(給料債権)などがあります。

相手の所在地を把握している(申立条件)

支払督促は、債務者の住所がわからないと利用できません。

債務者の数が多い

支払督促は、申立費用が安い上に手続きが簡易なため、消費者金融など多数の債務者を抱える債権者が利用する傾向にあります。

支払督促のメリット・デメリット

続いて債権回収の方法として、支払督促を利用するメリットとデメリットを確認しましょう。

|

メリット

|

デメリット

|

- 手続きが簡易である

- 申立費用が通常の訴訟よりも低額である

- 強制執行の申立が可能になる

- 時効が中断できる

|

- かえって手続きに時間がかかることがある

- 申立費用が無駄になることがある

|

メリット

手続きが簡易でかつ短期間で完了する

支払督促は訴訟と比べて簡易な上に、短期間(1ヶ月~2ヶ月)で手続きが完了します。

訴訟より申立費用が低額である

支払督促において裁判所に納める手数料は、訴訟の場合と比べて半額程度。請求額に応じて手数料は高額になるので、債権額が高い方や多数の債務者を抱える方は特に、裁判所費用を安く抑えられます。

強制執行の申立が可能になる

支払督促は、債務者から督促異議申立されなければ仮執行宣言付支払督促(※)が付与されます。仮執行宣言付支払督促が付与されると、判決と同じく債務者の財産を差し押さえるために、強制執行を申し立てることができます。

| ※仮執行宣言付支払督促 |

|

支払督促に執行力を付与する文書。

|

時効が中断できる

債権は一定の期間が過ぎると時効を迎えるため、債権者が債務者へ請求する権利が消滅しますが、支払督促の申立により時効の中断ができます。

参考:「債権回収するために必要な時効の中断方法と知識のまとめ」

デメリット

支払督促は債務者から督促異議を申し立てられると、通常訴訟へ移行します。

かえって手続きに時間がかかることがある

手続きに時間をかけたくないために支払督促を利用する方は多いと思いますが、通常訴訟へ移行することでかえって手続きに時間を要する可能性があります。

申立費用が無駄になることがある

通常訴訟へ移行したために訴訟を取り下げる方もいるでしょう。訴訟を取り下げれば申立費用は債務者へ請求できないので払い損になってしまいます。

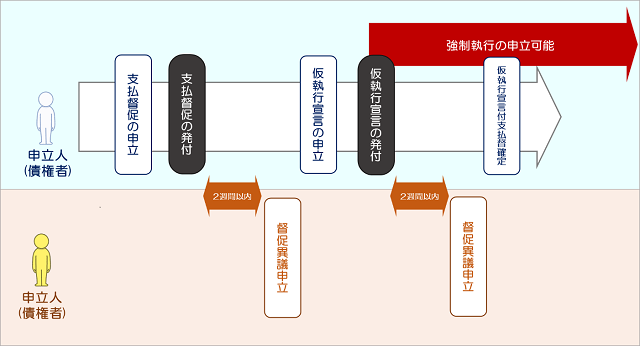

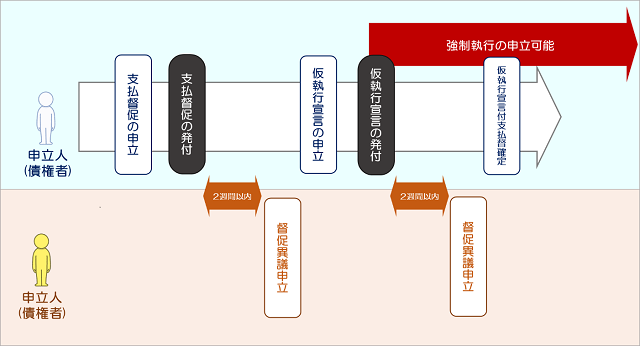

支払督促の手続きの流れをご説明します。

債務者の住所を管轄する簡易裁判所にて支払督促の申し立てをします。申し立てには以下の書類が必要です。

|

《支払督促の申立書類》

- 支払督促申立書

- 当事者目録

- 請求の趣旨や原因

- 郵便はがき

- 資格証明書

- 登記簿謄本(債務者が法人の場合)

※申立書類の記載方法については「支払督促に必要な申立書の書き方」にて後述します。

|

②支払督促の発付

申し立てが裁判所にて正式に受理されれば、申立人と相手方の双方に『支払督促の発付』の通知が届きます。相手側に送られる書類には督促異議申立書が同封されますが、送達から2週間以内に督促異議申立がされると通常訴訟へ移行します。

2週間経過しても督促異議申立がされなければ、仮執行宣言の申し立てをしましょう。申し立てには、以下の書類が必要です。

- 仮執行宣言の申立書

- 当事者目録

- 請求の趣旨及び原因

- 郵便はがき

- 請書

申立期限は支払督促の発付から30日以内なので、早めに申し立ての準備に取り掛かりましょう。

申し立てが正式に受理されると申立人と相手方の双方へ、仮執行宣言付支払督促正本が送達されます。相手方には督促異議の機会が与えられ、2週間以内に督促異議を申し立てられた場合は通常訴訟へ移行します。

反対に2週間以内に督促異議が申し立てられなければ、仮執行宣言付支払督促が確定するため、支払督促の手続きは終了です。

⑤強制執行

仮執行宣言付支払督促が確定すると相手側へ強制執行の申し立てができるようになります。もし、確定しているのに相手方が弁済に応じない場合は、相手方の財産を差し押さえるために強制執行を申し立てましょう。

【関連記事】

続いて申立書類の作成方法についてご紹介します。

申立書は、

- タイトルは『支払督促(仮執行宣言)申立書』

- 横書きで記載

- A4用紙を使用

などのルールを守って作成しましょう。以下、支払督促申立書、仮執行宣言の記入例になります。

《支払督促申立書の記入例》

引用:記入例|裁判所

《仮執行宣言申立書の記入例》

引用:記入例|裁判所

『請求の趣旨及び原因』では、以下の内容を記載します。

《請求の趣旨》

《請求の原因》

具体的な記載方法については、以下の記入例を参考にしましょう。

《記入例》

引用:記入例|裁判所

当事者目録では、債権者(申立人)と債務者の双方の

- 氏名(会社名)

- 住所

- 代表者名(法人の場合)

- 電話番号

を記載します。

《記入例》

引用:記入例|裁判所

続いて相手側から督促異議申立をされた場合の対処方法をご紹介します。

支払督促発付後に異議申立を受けた場合は、債権額に応じて対処方法が異なります。

債権額が少額な場合は訴訟の取り下げを検討する

訴訟には高額な費用と膨大な時間を要します。債権額が少額ですとコストが見合わないということになり兼ねますので、その際には取り下げを検討しましょう。訴訟の取り下げは、督促異議申立が行われた裁判所へ支払督促申立取下書を提出します。

参考:「支払督促申立て取下書|裁判所」

債権額が高額な場合は訴訟手続きを検討する

反対に債権額が高額な場合は、訴訟手続きへの移行を検討しましょう。訴訟手続きは、裁判所からの命令に従って、督促異議の申立が行われた裁判所へ訴状に代わる書類(裁判所指定)を提出します。詳しくは申立先の裁判所へ確認しましょう。

【関連記事】

仮執行宣言後は、裁判所から仮執行宣言付支払督促が送達されますが、申立人は確定判決が下りる前に、相手側の財産を差し押さえるために強制執行の申し立てができます。そのため、仮執行宣言発付後に督促異議申立をされた場合は、強制執行を申し立てましょう。

支払督促にかかる裁判所費用

支払督促に必要な裁判所費用を確認しましょう。

支払督促申立の費用

支払督促申立では、以下の費用がかかります。

-

手数料:請求額に応じて算出される(通常訴訟の半額)

- 郵券切手代:債務者の数×1,082円

-

資格証明書:450円(法務局にて取り寄せ)

- 登記簿謄本:600円(法務局にて取り寄せ)

仮執行宣言申立の費用

仮執行宣言申立では、郵券切手代として、『1,082円×債務者の数』を裁判所へ納めます。

督促異議申立をされた場合の費用

債務者から督促異議の申立をされた場合、訴訟を取り下げるか、通常訴訟へ移行するための手続きをします。

訴訟取下の費用

訴訟の取り下げは裁判所で手続きをしますが申立手数料は発生しません。裁判所によって郵券切手が必要ですが、各裁判所によって取り決めが異なります。

訴訟に移行する際の費用

訴訟へ移行する場合は、債務者が督促異議の申立をした裁判所へ郵券切手代として6,000円、支払督促の申立時と同額の手数料を納める必要があります。

【関連記事】:「支払督促に必要な申立費用と弁護士費用の相場のまとめ」

裁判所費用は相手方へ請求できる

支払督促の申立費用は、支払督促申立書にて請求の旨を記載することで、相手側に請求できます。また、申立書作成費用または申立書提出費用という名目で、申立手続きに要した費用を一律800円で請求可能です。

支払督促で失敗しないための申立前の確認事項

続いて支払督促で失敗しない方法をご紹介します。

申立前に電話・内容証明郵便を介して督促をする

まず、支払督促を申し立てる前に、電話または請求書を通じて債務者へ請求しましょう。この段階で債務者が弁済に応じれば、支払督促を申し立てる必要がなくなります。

請求書の郵送は内容証明郵便を利用する

請求書を送る際には内容証明郵便を利用しましょう。認証スタンプが押されている上に、各ページに割印があるので、一般の郵便より債務者へプレッシャーを与えることができます。

また、弁護士に依頼した場合、通知書に弁護士名がクレジットされるため、相手側が弁済に応じやすくなります。

【関連記事】:「内容証明郵便の6つの効力|無視された場合の対処法」

支払督促が自身のケースに適しているか確認する

自身に適した債権回収の方法は、債権の内容や債務者の状況によって異なるので、支払督促がご自身に適しているのかを検討しましょう(参考:「支払督促に向いている債権者のケース」)。

もし支払督促に適していない場合の対処方法として、その他の債権回収の方法を以下でご紹介します。

支払督促以外の費用が低額な債権回収の方法を確認しましょう。

少額訴訟|債権額が60万円以下の場合

少額訴訟は60万円以下の金銭債権を対象とした訴訟手続きになります。支配督促と同じく手続きが簡易的ですが、相手側と争点がある場合通常訴訟へ移行する可能性があります。

支払督促と違い証拠提出が必要になるので、証拠がきっちり準備できる場合に少額訴訟を検討しましょう。

【関連記事】:「少額訴訟は個人でできる?安く効果的に債権回収する方法の紹介」

相殺|互いに債権債務を所有する場合

債権回収したい相手側が自身に対しても債権を持っている場合は、互いの債権債務を相殺するとよいでしょう。相手側に対して50万円の債権を持ち、反対に相手側は自身に30万円の債権を持っている場合は、相殺により残りの相手側に対する債権が20万円まで減額します。

相殺は一方的な通知により成立するので、互いに債権債務を所有する場合は相殺をしましょう。

支払督促を弁護士へ依頼するべきなのか?

以下の場合は、弁護士への依頼をおすすめします。

- 請求額が弁護士費用・裁判所費用より高額である

- 手続きをする時間がない

もし、弁護士への依頼を検討している方は、次の2点を確認した上で、弁護士へ依頼するべきかどうかを判断しましょう。

弁護士に依頼するメリットを確認する

もし弁護士への依頼を検討するのであれば、そのメリットを確認しましょう。以下で弁護士に依頼するメリットをまとめました。

|

《弁護士へ依頼するメリット》

- 申立書など書類作成を任せられる(手続きの負担が減る・申立書類の不備がなくなる)

- 訴訟・強制執行へ移行した場合に対応してもらえる

- 依頼主の状況に適した債権回収の方法を提案してもらえる

※訴訟手続きは複雑な上、強制執行は相手側の差し押え可能な財産を事前調査しなければなりません。確実に手続きを済ませたいのであれば弁護士への依頼は効果的です。

|

債権額と弁護士・裁判所費用を比較する

以上のメリットを踏まえても、債権額と比べて弁護士費用・裁判所費用が高いと意味がありません。債権額と弁護士費用を比べた上で弁護士への依頼を判断しましょう。費用相場について以下の表でまとめました。

|

《弁護士費用の相場》

■相談料

1時間あたり1万円

■着手金

|

請求金額

|

費用相場

|

|

100未満

|

15万円

|

|

100万円~300万円未満

|

24万円

|

|

300万円~500万円未満

|

30万円

|

|

500万円~1000万円未満

|

50万円

|

|

1000万円~5000万円未満

|

80万円

|

|

5000万円~1億円未満

|

100万円

|

|

1億円~

|

150万円

|

※着手金とは:案件を受任した段階で発生する必ず支払う必要がある費用

■成功報酬金

弁済額の15%~20%

※仮執行宣言支払督促に記載された弁済額に応じて算出されます。

【関連記事】:「支払督促を弁護士に依頼するメリットと費用の相場」

|

債権回収における弁護士の選び方

支払督促を弁護士へ依頼する方へ向けて、債権回収における弁護士の選び方をご紹介します。

弁護士を選ぶポイント

債権回収の実績が豊富である

まず、複数の法律事務所の公式サイトを元に、過去の債権回収の実績を比較した上で、債権回収の実績のある弁護士事務所を絞り出しましょう。当事者に法人が含まれている場合は、企業間における債権回収の実績が豊富な法律事務所を選ぶことをおすすめします。

依頼者の目線に立って考えてくれる

自身の状況に合わせた債権回収をするために、依頼者の目線に立って考えてくれる弁護士へ依頼することも大切です。メールや電話、対談を通じて、話しやすい弁護士かどうかを確認しましょう。

費用の見積もりを出してくれる

費用倒れしないためにも、依頼する前に弁護士費用の見積もりを出してもらいましょう。複数の事務所の見積もりを比較した上で、判断することをおすすめします。

弁護士の探し方

債権回収ナビを利用する

『債権回収ナビ』では、地域別、案件別に適した法律事務所を検索できます。スマートフォン1台で自身に適した法律事務所を効率良く探すことができるので、弁護士を探す時間がない方や、どの弁護士に相談するべきかわからない人などに最適です。

参考:「債権回収ナビ」

知人から紹介してもらう

弁護士を見つけるためには、過去に債権回収の経験のある知人(法人の場合は経営者)から紹介してもらうのも1つの手段です。

弁護士会に紹介してもらう

債権回収の経験のある知人がいない場合は、最寄りの弁護士会を通じて弁護士を紹介してもらうとよいでしょう。弁護士会に所属する弁護士を紹介してもらえるので安心です。

参考:東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等)

最後に、支払督促を申し立てられた側の対処方法をご紹介します。

支払督促発付か2週間以内に督促異議を申し立てる

支払督促を申し立てられた側は、2度の督促異議の機会が与えられますが、最初の督促異議の機会が与えられた段階(支払い督促発付後)で、異議申立をしましょう。仮執行宣言後は相手側から強制執行を申し立てらえるリスクが高いからです。そのため、支払督促発付から2週間以内に督促異議を申し立ててください。

答弁書を提出する

督促異議申立をすると口頭弁論の期日が設けられますが、口頭弁論期日の1週間前までに裁判所へ答弁書を提出します。支払督促がそのまま裁判所に認められると、訴えられた側は申立書の内容の通りに一括返済しなければなりませんが、答弁書を提出することで、返済方法について自身の希望を主張できます。

収入や債務の状況を元に、自身に負担のない返済方法を主張するとよいでしょう。

支払督促は、手続きが簡易的である反面、通常訴訟へ移行するリスクがあります。債権者によって適切な債権回収の方法は異なるため、回収できる確実性を高める必要がある場合は特に、手続きに入る前に弁護士へ相談することをおすすめします。

支払い督促を利用しようかと考えている方へ

支払い督促は、相手が受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしなければ、裁判所が仮執行宣言を付すことになります。

仮執行宣言が付けられれば、直ちに強制執行を申し立てる事ができるようになるのです。

しかし相手から異議申し立てを受ければ、訴訟手続きをするか訴訟の取り下げをするのか選択する必要があります。

支払い督促の利用を検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談をすれば、自身の状況に合った債権回収方法を知ることができるでしょう。

また依頼をした場合には、書類作成や訴訟へ移行した場合の対応を任せることが出来ます。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。