- 「個人的にお金を貸したけれど返してもらえない」

- 「家賃の滞納が続いている」

- 「貸した相手と揉めたくない」

個人間の債権回収に悩む方は大勢います。

債権回収を個人でおこなうこと自体は違法ではなく、少額なら個人でやるのもひとつの手段です。

ただし、法的な知識もなく強引に債権を回収しようとすると、法に触れて逆に訴えられてしまうリスクもあるため注意が必要です。

本記事では、個人間の債権回収トラブルを解決するために、自分でもできる効果的な方法や注意点、弁護士に依頼すべきケースなどを解説します。

債権を回収できず泣き寝入りするようなことがないよう、参考にしてください。

友人・知人がお金を返してくれない方へ

「お金ができたら返す」といって、一向に返済しない相手にイライラしている方もいるのではないでしょうか。

個人間で家族・友人・知人などにお金を貸した場合の時効は10年です。

つまり、この期間を過ぎたら相手から返済をしてもらうことができなくなってしまいます。

相手の借金を回収したい方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼・相談すると、次のようなメリットを得られます。

- 法的な視点からアドバイスを得られる

- 依頼すると、より迅速に借金を回収できる

- 依頼すると、より高額な債権額になる可能性が高まる

- 依頼すると、債務者対応から法的対応の手続きまで一任できる

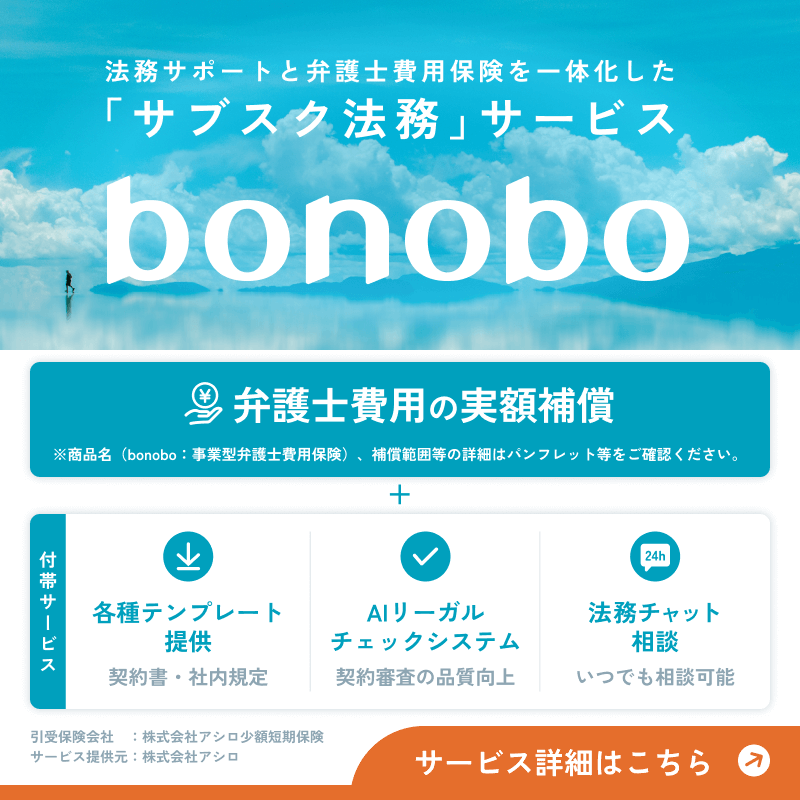

ベンナビ債権回収では、債権回収を得意とする弁護士をあなたのお住まいの地域から探すことができます。無料相談・電話相談などに対応している弁護士も多いので、まずはお気軽にご相談ください。

個人で債権回収する前に確認するべき事項

まず債権回収をおこなう前に、事前に押さえておかなければならない知識や情報があります。

債権回収をする前に確認しておきましょう。

回収する債権の時効

債権には時効があります。

以下では、債権の時効期間や時効の中断方法などを解説します。

各債権における時効の期間

債権の時効については法改正がおこなわれており、まず2020年3月31日以前に発生した債権の時効期間は以下のとおりです。

【改正前】

| |

起算点

|

時効期間

|

具体例

|

|

原則

|

権利を行使できるときから

|

10年

|

個人間の債権など

|

|

職業別

|

権利を行使できるときから

|

1年

|

飲食店や宿泊料のツケ

|

|

2年

|

・売掛金

・小売代金

・弁護士報酬など

・給料

|

|

3年

|

・病院の医療費

・自動車修理費

・建築工事の請負代金

|

|

商事

|

権利を行使できるときから

|

5年

|

・家賃や地代

・営業上の貸付

|

次に、2020年4月1日以降に発生した債権の時効期間は以下のとおりです。

【改正後】

| |

起算点

|

時効期間

|

|

原則

|

権利を行使できるときから

|

10年

|

|

権利を行使できることを知ったときから

|

5年

|

時効を中断するための3つの方法

時効期間を経過して時効成立してしまうと、債権回収はできなくなります。

しかし、時効についてはストップ・リセットさせることが可能です。

主な方法としては、債務者からの承認・内容証明郵便による催告・法的手段(民事調停・支払督促・訴訟・少額訴訟)などがあげられます。

債務者からの承認には「債務者が弁済に関する契約書に同意する」「債務者から一部の弁済を受ける」「債務者から支払猶予願を申し立てる」の3パターンがあります。

債務者からの承認や法的手段がおこなわれた場合は時効が更新され、内容証明郵便による催告がおこなわれた場合は6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。

債務者の財産に関する情報

債権回収をするうえでポイントとなるのは、「債務者側が価値のある資産を所有しているかどうか」です。

債権回収をおこなう際は、以下のような相手側の資産状況について確認しておきましょう。

不動産に抵当権が設定されているか

不動産は高額な資産のため十分な回収が見込めますが、多くの場合、不動産には抵当権が設定されています。

抵当権とは、債務者が弁済できなかった場合に備えて、債権の保全のために特定の資産から優先的に弁済を受けることができる権利です。

抵当権が設定されている場合、不動産を差し押さえるために強制執行を申し立てても債権の回収はできません。

債務者側が不動産を持っている場合は、対象の不動産の登記情報から抵当権が設定されているかどうか確認してください。

債務者本人・第三債務者に弁済能力があるか

債務者本人に十分な弁済能力がない場合には、弁済の代わりに債務者が所有する別の債権を差し押さえたり、その債権を譲渡してもらったりすることもあります。

実務的には、差し押さえた・譲受した債権の新たな債権者になるわけですが、その際は債権に対する(第三)債務者から直接弁済を受けることになります。

しかし、弁済を受ける(第三)債務者に弁済能力がなければ元も子もありません。

そのため、第三債務者に関する調査なども必要であり、債務者と第三債務者との取引の帳簿などをもとに弁済能力がありそうか確認しましょう。

債権者の数はどれだけいるのか

債権回収をおこなう際は、ほかにも債務者から債権回収をしたいと思っている債権者がいると考えたほうがよいでしょう。

債務者の特定の財産を差し押さえする際に、ほかの債権者も同じように手続きを進めていた場合、その財産による弁済は各債権者の債権額に応じて均等に分配されます。

債務者が複数の債務を抱えているのかどうか、なども調べておくことが必要です。

個人で債権回収する際に効果的な督促方法

個人で債権回収する場合、相手側と話し合いをして返済の日取りなどを決められればよいですが、ほとんどの場合は相手側が連絡に応じません。

そのため、連絡に応じさせる意味でも相手側へ支払いの督促をします。

督促をするうえで大切なことは「いかにして相手に精神的プレッシャーを与えるか」です。

ここでは、効果的な督促方法を解説します。

電話による督促

電話による督促は、督促行為の中でもハードルが低い方法です。

効果的な電話のかけ方

電話による督促をする際は、相手側が嫌がりそうなところから電話をするのが効果的です。

まずは相手の勤め先、次は自宅にかけていき、最後は当人の携帯電話にかけるのがよいでしょう。

自分の知らない間に、周りに借金の話を知られるのは精神的に堪えるでしょう。

電話をかける際の準備

いきなり電話をかけてしまうと、何から話せばよいのかわからなくなることもあるでしょう。

電話をかける前には、話す内容をメモに書き出しておきましょう。

電話をかける頻度

どれくらいの頻度で電話をかけるべきなのかは難しいところです。

電話が繋がらない場合などは再度電話をすることになりますが、あまりにもしつこく電話をするのは心苦しく感じる方もいるでしょう。

1時間おき・2時間おきに電話をするなど、あらかじめ決め事を作っておくことをおすすめしますが、大切なことは電話をかけた回数よりも「相手側と通話したかどうか」です。

通話ができない以上、話は始まらないため何度でもしつこく電話しましょう。

もし留守電に繋がった場合は、事前に話す予定だった内容を簡潔に残しましょう。

多くの場合、音信不通であっても相手側は留守電の内容は確認しているからです。

催促状による督促

電話以外にも、催促状を送って支払いを求めるという方法もあります。

相手側が電話に応じてくれない場合などには有効です。

催促状を作成する際は、支払い金額・支払い期限・支払い先などを忘れずに記載しましょう。

まずは相手の様子を伺う意味でも「未払金のお支払いはいつまでにしていただけますか?返済でお困りなら相談に乗ります」というような柔らかい文面にしておくことをおすすめします。

内容証明郵便での督促

債務者が通知に応じない場合は、内容証明郵便を用いて請求するのが効果的です。

内容証明郵便であれば、法的手段に発展した場合に証拠書類として提出することができるうえに、相手側に返済のプレッシャーを与えられる可能性もあります。

記載内容

書面を作成する際は「令和○年○月○日までに下記の口座番号にお支払いをお願いします」といった具合に、期日を具体的に記したほうがプレッシャーを与えられます。

弁済しない場合の措置として法的手段に関する記述をするのが一般的ですが、よりプレッシャーを与えるためにも裁判所の名前や訴訟の名称などを記述してください。

もし債務者側が受取拒否した場合には「受取拒否」と表示された書類が戻ってきますが、受取拒否をするということは送り先の住所に在住しているということであり、相手側の所在は明確になります。

内容証明郵便にかかる費用

内容証明郵便は、通常の郵便と比べると割高です。

枚数によって異なりますが、一通あたり大体1,300円(e内容証明を利用した場合)を目安に考えておいてください。

債務者の自宅訪問(債務者が個人の場合)

電話や書面での請求にも応じない場合は直接訪問してみましょう。

ただし、対応を誤るとさらなるトラブルに発展するおそれもあるため、以下のポイントを押さえておきましょう。

訪問する時期・時間帯

ただ行って帰るだけの無駄足にしないためにも、相手側が訪問に応じてくれやすい、または相手側が家にいそうな時間帯を狙って訪問しましょう。

月末などの給料日付近・8月のお盆前・正月やボーナスがでる時期など、一般的にお金を持っているであろう時期が狙い目です。

時間帯としては、日曜日の夜や、連休最終日で次の日から仕事を控えている日の夜などは家でゆっくりしているケースが多く、家にいる可能性が高いです。

訪問の際にやってはいけないこと

自宅訪問をするうえで、やってはいけないことがあります。

債権回収ではお金が絡んでいるので感情的になりがちですが、違法行為にならないためにも以下の5点には気を付けてください。

- 同居人への支払い請求(受取は可能)

- 本人に無断で借金の明細を知らせる行為(断りを入れていれば問題なし)

- 家の物などの破壊行為

- 帰宅を促されたのに帰らない

- 言葉遣いが乱暴(脅し文句は禁句です) など

訪問する際の心構え

自宅訪問をするうえで大切なことは、「その日の内にお金を返してもらう」という気構えです。

訪問時に相手と対面できず無駄足になることはよくあります。

訪問時に相手と対面できたら、お金を返してくれるまで粘り強く押し通しましょう。

給料日後を狙えば「お金を持っていない」というような事態は避けられるため、事前に近辺のコンビニの場所を把握しておいて、場合によってはコンビニのATMまで誘導するなどの対応も取りましょう。

債務者との直接交渉

債務者と弁済に関する話し合いの場を設けられる場合は交渉をおこない、最終的には弁済に関する今後の取り決めを記した契約書を作成します。

交渉する際のポイント

交渉する際は、「債務者は元々の契約書どおりの弁済をするのが難しい状況にある」ということを頭に入れておきましょう。

そのため、弁済期間の延長や債権額の減額など、債務者側が弁済しやすいような条件に歩み寄ってあげることが交渉を成立させるためのコツです。

交渉が成立した場合の対応

交渉が成立した場合は契約書を作成しますが、契約書に法的効力を持たせるためにも公正証書を作成しましょう。

公正証書とは、公的に債権の存在を示すための文書(債務名義)であり、債務者が証書の内容に従わなかった場合には強制執行を申立てることが可能です。

作成する際は、公証人役場にて債権者と債務者が同伴のうえ、公証人が双方に契約書の内容を確認しながら公正証書を作成します。

公正証書の作成費用

公正証書を作成する際は公証人の手数料と印紙代が費用としてかかり、債権額に応じて以下のような金額になります。

|

債権額

|

公証人手数料

|

印紙代

|

|

1万円未満

|

5,000円

|

0円

|

|

10万円以下

|

200円

|

|

50万円以下

|

400円

|

|

100万円以下

|

1,000円

|

|

200万円以下

|

7,000円

|

2,000円

|

|

500万円以下

|

1万1,000円

|

|

1,000万円以下

|

1万7,000円

|

1万円

|

さらに、証書の正本・謄本作成費用として1枚あたり250円、郵送費用として2000円程度の費用が加算されます。

債務者に督促しないほうがよいケース

以下のようなケースにあてはまる場合は、上記で解説した督促行為は効果的ではないおそれがあります。

今後も債務者との親交を続けていきたい場合

相手側に支払いの意思がある場合や、今後も親交を継続していきたい場合などは、上記で紹介した督促行為をおこなうことで関係性が悪化してしまうおそれがあります。

相手側に支払いの意思があるのかどうか、督促前に状況を確認しておきましょう。

債務者が自己破産などの債務整理をおこなう場合

債務者が自己破産などの債務整理を検討している場合は、督促行為をおこなっている状況ではありません。

債務整理がおこなわれてしまうと、基本的に全額の返済を受けることはできなくなります。

相手側が債務整理をおこなう前に、法的な手段にでましょう。

法的な手段としては民事調停や裁判などがあり、次項で詳しく解説します。

個人でこなえる債権回収の法的手段

個人でおこなえる債権回収の法的手段としては、民事調停・支払督促・少額訴訟・強制執行などがあります。

ここでは、それぞれの方法について解説します。

民事調停

民事調停とは、法律の知識に乏しい債権者でも比較的容易に申立てができるうえに費用も低額なため、ハードルの低い法的手段です。

裁判所が指定した調停委員に間に入ってもらい、債務者と債権者の双方の意見をまとめてもらうという手続きであり、話し合いがまとまれば調停調書が作成されます。

調停調書は、強制執行の申立てをするために必要な文書(債務名義)になります。

ただし、民事調停では裁判所からの強制力がないため、債務者が話し合いに同意しない場合には手続きは成立しません。

民事調停の費用

民事調停を申し立てる場合、以下のような費用がかかります。

|

請求金額

|

印紙代

|

|

100万円以下

|

10万円ごとに+500円

|

|

100万円超~500万円以下

|

20万円ごとに+500円

|

|

500万円超~1,000万円以下

|

50万円ごとに+1,000円

|

|

1000万円超~10億円以下

|

100万円ごとに+1,200円

|

|

10億円超~50億円以下

|

500万円ごとに+4,000円

|

|

50億円超

|

1,000万円ごとに+4,000円

|

上記のほかに郵便切手代などもかかりますが、裁判所によっても異なるため、詳しくは申立先に確認しましょう。

支払督促

支払督促とは、裁判所を介して債務者へ支払いの督促をするという手続きですが、最終的な目的は仮執行宣言付支払督促を取得することです。

仮執行宣言付支払督促とは、強制執行の申立てに必要な文書であり、支払督促の場合は申立時(計2回)以外に裁判所に行く必要がないため、比較的負担の軽い手続きといえます。

なお、支払督促では債務者へ2回の督促異議申立の機会が与えられ、債務者が異議を申し立てた場合には訴訟へ移行しなければなりません。

支払督促の費用

支払督促を申し立てる場合、以下のような費用がかかります。

|

収入印紙代・申立手数料

|

請求額に応じて算出(以下の表を参照)

|

|

支払督促正本送達費用(郵便切手代)

|

債務者の数×1,204円分(申立書の枚数によっても異なる)

|

|

支払督促発付通知費用(郵便切手代)

|

84円

|

|

送達結果通知費用(官製はがき代)

|

債務者の数×63円

|

|

資格証明書手数料(法人の場合)

|

600円

|

|

請求金額

|

収入印紙代・申立手数料

|

|

100万円以下

|

10万円ごとに500円

|

|

100万円超~500万円以下

|

20万円ごとに500円

|

|

500万円超~1,000万円以下

|

50万円ごとに1,000円

|

|

1,000万円超~10億円以下

|

100万円ごとに1,500円

|

|

10億円超~50億円以下

|

500万円ごとに5,000円

|

|

50億円超

|

1,000万円ごとに5,000円

|

仮差押え・仮処分

仮差押え・仮処分とは、「債権回収をする際に債務者が財産を処分していた」というような事態を避けるために、債務者が自由に財産処分できなくさせる手続きです。

債務者の財産調査をした結果、債権の回収を見込める財産の存在が判明したら、仮差押え・仮処分の申立てをおこないましょう。

少額訴訟

債権の額があまり高額でない方は、少額訴訟を申立てることをおすすめします。

少額訴訟とは、請求額60万円以下が対象の訴訟手続きであり、手続きに要する費用が低額なだけでなく手続き自体も簡易的であるため、個人でおこなう場合でも比較的負担の軽い法的手段です。

少額訴訟の費用

少額訴訟を申し立てる際は郵便切手代や収入印紙代などがかかりますが、具体的な金額は裁判所によっても異なるため一概には言えません(東京簡易裁判所では3,980円)。

少額訴訟の申立費用は大体1万円ぐらいと考えておいてください。

訴訟へ移行するケース

被告である債務者側は、少額訴訟で審理をおこなうか、または通常の民事訴訟で審理をおこなうかを選択することができます。

もし債務者側が通常訴訟を希望した場合、通常訴訟に移行しなければなりません。

強制執行

債務名義を取得したにもかかわらず、債務者が債務名義どおりの弁済に応じなかった場合は強制執行を申立てましょう。

強制執行は、債務者の財産を差し押えることで債権回収するという法的手段になりますが、債務者が個人の場合と法人の場合で効果的に回収できる財産は異なります。

債務者が個人の場合は、給与債権や預金債権を差し押えるのが効果的でしょう。

給与債権であれば債務者の勤務先がわかっているだけで強制執行を申し立てることができ、預金債権の場合も銀行名と支店名がわかれば可能です。

なお、給与債権を差し押える場合には債務者の雇い主、預金債権を差し押さえる場合には銀行から直接弁済してもらうことになります。

一方、法人相手の債権回収であれば、債務者である法人の社内にある商品の在庫や売掛金債権などを差し押さえるのが効果的でしょう。

自社から納入した商品によって発生した売掛金債権に関しては、優先的に弁済をうけることができます。

強制執行の費用

強制執行の申立費用に関しては、債権を差し押さえる債権執行・債務者の所有物を差し押さえる動産執行・不動産を差し押さえる不動産執行によって以下のように異なります。

|

|

収入印紙代

|

郵券切手代

|

予納金

|

登録免許税

|

|

債権執行

|

4,000円

|

3,000円~5,000円

|

×

|

×

|

|

動産執行

|

4,000円

|

3,000円

|

約3万円~5万円

|

×

|

|

不動産執行

|

4,000円

|

×

|

60万円以上

|

請求債権額の4/1,000

|

そのほかに個人でおこなえる債権回収方法

上記のほかにも、個人でおこなえる債権回収の方法はいくつかあります。

ここでは、その他の回収方法について解説します。

相殺

もし債務者に対して弁済済みでない債務を所有している場合は、相殺をしましょう。

相殺とは、お互いの債権・債務を打ち消し合うという方法です。

たとえば、債務者に対して売掛金(債権)100万円と借入金(債務)60万円を所有している場合、相殺することで未回収の債権額が100万円-60万円=40万円となります。

相手方に相殺する旨を伝えるだけで基本的に成立するため、簡易的にできる債権回収方法です。

その際は、内容証明郵便にて相殺の旨を通知しましょう。

債権譲渡

債権譲渡とは、所有する債権の内容を変えないまま債権を他者へ移転するという手続きであり、債権回収でよく用いられる方法です。

実務的には2つの手法があり、実際の債権額よりは低額になるものの債権を第三者に買い取ってもらうか、債務者が所有する債権を譲受してもらうことで、未回収の債権の弁済に充てます。

代物弁済

そのほかの債権回収方法として、代物弁済もよく用いられる手法です。

代物弁済とは、債務者が所有する資産(債権も含まれる)を譲渡してもらうという手続きです。

ただし、資産の価値が債権額に満たない場合でも「債務の弁済がなされた」ということになります。

債権者代位権の行使

債権者代位権とは、消滅時効によって債権が無効になることを防ぐ(保全)目的で、債務者の所有する権利(所有権・債権)を代わりに債権者が行使する権利のことです。

ただし、「債務者が無資力である」「債権の弁済期間を迎えている」などの利用条件を満たしている必要があります。

個人で債権回収をおこなう際の注意点

ここでは、個人で債権回収をする際の注意点について解説します。

債務者が弁済に応じにくい

個人で債権回収をする際は、債務者が素直に弁済に応じてくれないことが多いため注意が必要です。

債務者によっては「所詮素人だから大丈夫」などと考えて、連絡にすら応じてくれないこともあります。

なお、交渉や民事調停などでは本来の債権額よりも少ない金額で話がまとまることもありますが、個人で債権回収をおこなう場合はより一層その傾向が強いです。

裁判所へ申立てる際に手間と時間がかかる

上記で解説した法的手段などは素人でも利用できる手続きですが、申立書の作成や添付書類の準備などにはそれなりの手間と時間を要します。

裁判所の書類チェックは厳しく、提出内容に不備や不足があると申立てを受理してもらえないため、再度準備をしなければなりません。

訴訟手続きでは大きな負担がかかる

民事調停で話がまとまらない場合・支払督促で督促異議を申し立てられた場合・少額訴訟で債務者が通常訴訟を希望した場合などは、通常訴訟へ移行しなければなりません。

訴訟手続きでは時間や費用がかかるうえ、何度も裁判所へ出向かなければならないため、個人で対応するには荷が重たいでしょう。

弁護士に債権回収を依頼したほうがよいケース

ここでは、弁護士に債権回収を依頼すべき状況について解説します。

弁護士費用よりも債権額のほうが高い場合

弁護士に債権回収を依頼する場合は着手金や成功報酬などの弁護士費用が発生しますが、弁護士費用のほうが高くなって結果的に損をしてしまっては本末転倒です。

弁護士費用は債務者へ請求できずに自己負担となるため、債権額と弁護士費用を見比べたうえで、債権額が高額な場合は弁護士に依頼しましょう。

なお、法律事務所によっては着手金無料・完全成功報酬型を採用しているところもあり、そのような事務所であれば初期費用を抑えて依頼できます。

法律事務所によって料金体系は異なるため、詳しくは直接事務所に確認しましょう。

債務者との交渉が難航しそうな場合

弁済の取り決めについて話し合いをおこなう際、債務者側が強気な場合や弁護士を付けている場合などは交渉が難航するおそれがあるため、こちら側も弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士に依頼することで、スムーズかつ納得のいく形での交渉成立が望めます。

訴訟手続きへ移行する場合

訴訟は法的手段の中でも確実性の高い債権回収方法ではありますが、手続きに要する負担が大きいため弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、裁判所への申立ての手続きから法廷の代理人まで対応してくれるため、手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

強制執行の申立てが負担に感じる場合

債務者が弁済に応じてくれずに財産を差し押える必要があるケースでは、裁判所に申立てをおこなわなければいけません。

裁判所にて手続きをおこなうのは債権者にとって負担が大きいうえ、強制執行の申立ての前には債務名義の執行分付与を申立てる必要があります。

これらの手続きが負担に感じる方は、弁護士に依頼しましょう。

まとめ|個人で債権回収するのが不安なら、弁護士に相談を!

少額債権の場合などは自力で回収できることもありますが、金額が大きくて相手がすんなり応じてくれない場合などは法的手段に移行する必要があります。

少しでも債権回収に不安を感じている方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、状況に適した回収方法をアドバイスしてくれますし、交渉対応や内容証明郵便の作成のほか、支払督促や訴訟などの法的手続きも一任できます。

当サイト「ベンナビ債権回収」では、債権回収トラブルに力を入れている全国の弁護士を掲載しています。

個人向けだけでなく法人向けの事務所も掲載しているほか、初回相談無料・完全成功報酬型の事務所などもあり、まずは一度相談してみましょう。

友人・知人がお金を返してくれない方へ

「お金ができたら返す」といって、一向に返済しない相手にイライラしている方もいるのではないでしょうか。

個人間で家族・友人・知人などにお金を貸した場合の時効は10年です。

つまり、この期間を過ぎたら相手から返済をしてもらうことができなくなってしまいます。

相手の借金を回収したい方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼・相談すると、次のようなメリットを得られます。

- 法的な視点からアドバイスを得られる

- 依頼すると、より迅速に借金を回収できる

- 依頼すると、より高額な債権額になる可能性が高まる

- 依頼すると、債務者対応から法的対応の手続きまで一任できる

ベンナビ債権回収では、債権回収を得意とする弁護士をあなたのお住まいの地域から探すことができます。無料相談・電話相談などに対応している弁護士も多いので、まずはお気軽にご相談ください。