少子高齢化の影響もあり、昔と比べて候補者を見つけにくい時代ですが、事業継承をするためには事前の対策が必要になります。

事業承継を行うにあたり、どのような対策が必要なのでしょうか?

また、対策にあたってどのような準備が必要なのでしょう?

候補者へ事業継承させる上でさまざまな問題と直面しますが、今回の記事では希望の候補者へ事業を承継させるために必要な知識についてまとめました。

この記事では、事業承継の方法や、事業承継を考えはじめたときにすべきことについて解説していきます。

早いうちからの事業承継の対策が必要な理由

冒頭でも述べました通り、現代は事業承継の候補者を見つけにくい時代。希望に叶った候補者へ会社を継がせるためにも、早期の段階から事業承継の対策に取り掛かるべきです。

後継者の確保が困難になるから

事業承継をする際、いちばんの問題点が『後継者がいない』ということ。

こちらの表からもわかるように、社長が高齢になるにつれて後継者不在率が高まっています。つまり、早いうちから後継者を確保する必要性があるということですね。

高齢になるにつれて適切な判断が下せなくなる恐れがある

高齢になると気力や体力が衰えてくることが考えられます。事業承継について適切な判断を下せるかどうかも懸念材料ですね。

経営者の理念や想いをしっかりと承継していくために、経営者自身が若いうちからしっかりと対策をとっておくことが望ましいでしょう。

事業承継問題を先送りすることで起こりうるリスク

上場していない企業の経営者が引退をするためには、事業承継をする候補者を見つけることが必須です。候補者が見つからない結果、廃業を余儀なくされた経営者は少なくありません。

廃業になると当然ながら従業員は新しい雇用先が確保できず失業者となりますし、取引先にも影響がでます。また、親族が会社の借金の保証人になっているケースは珍しくありませんが、廃業後も事業について債務が残る場合、保証人として当該債務について弁済する義務が続くことになります。

廃業した中小企業の経営者の多くは高齢者だと言われています。これは事業承継の問題を先送りにしたためでしょう。候補者に事業承継をさせるためには自身の体力に余裕のあるうちに行うべきです。

事業承継に関してよくある疑問

それではここで、事業承継に関してよくある疑問をご紹介していきます。

事業承継の対策はどのような順序で行えばよいのか?

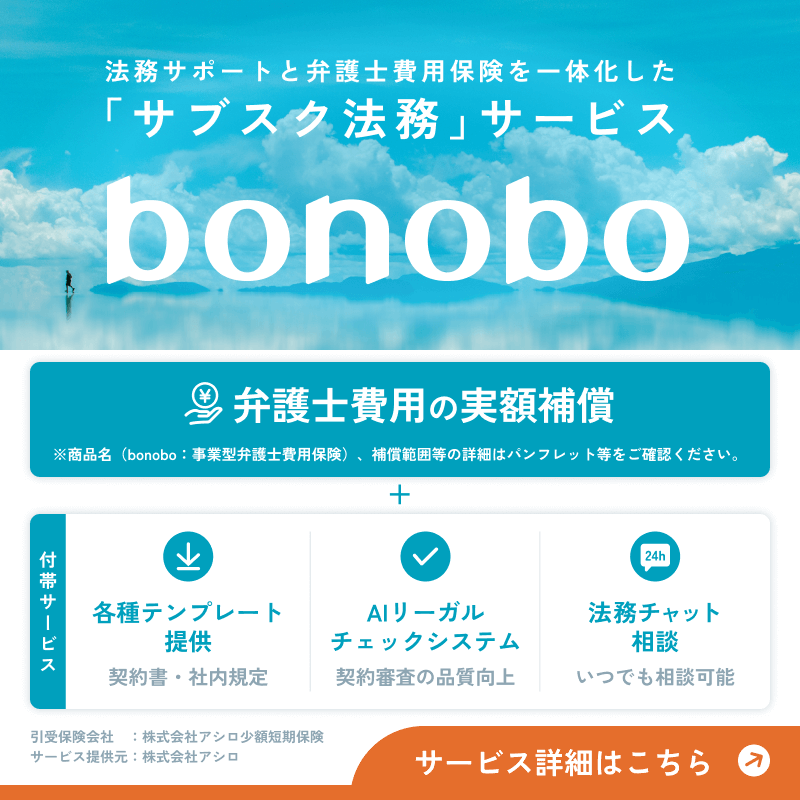

確実に事業承継を成功させるために、弁護士に依頼するのも有効です。弁護士に依頼することで道筋が明確になり、適切な判断ができるでしょう。また、無駄な時間を省くこともできます。

親族内の事業承継を円滑に行うためには?

事業承継を円滑に行うために、まずは会社をどのように成長させていきたいのかを考え、事業計画書を作成するといいでしょう。具体的に書き出すことにより、事業承継を行う目的が明確となるので、目的に沿った事業承継を行うことが期待できます。

親族外でも事業承継はできるのか?

こちらの表からもわかるように、経営者の在任期間が35年以上40年未満の企業では、事業承継は親族内承継がおよそ93%、親族外承継がおよそ7%でしたが、0年以上5年未満の企業は親族内承継がおよそ34%、親族外承継がおよそ66%と、その数値を大幅に逆転しています。

このうちM&A承継がおよそ39%ということで、親族外の事業承継が主流になりつつある様子が伺えます。

事業承継を行う際にかかる税金は?

事業承継を行う際にどれだけの税金がかかるかということも、気になるところだと思います。

これは事業承継をする時期により、その額が若干変わってくるのですが、こちらの記事に詳しく記載されていますので、ぜひご参考ください。

相続人に債務を受け継がせたくない(相続人が受け継ぎたくない)場合はどうすればよいのか?

相続人に債務を受け継がせたくない、または相続人が受け継ぎたくないという場合には、相続放棄をすることで、被相続人の債務の継承をしなくても済むようになります。

しかし、相続放棄をすることで債務だけでなく、一切の遺産を相続できなくなってしまいます。事前に被相続人が生前贈与をする、または被相続人の生命保険の受取人を、債務を受け継ぐことになる相続人に設定し、相殺できるようにするなどしてあらかじめ対策を行うとよいでしょう。

株式はどう配分するべきなのか?

事業承継を行う際は、株式の配分もしっかりと対策をとる必要があります。

こちらも早めに対策をとっておくことが大切です。後継者にしっかりと株式を配分するためにも理解しておくべきでしょう。

株式の配分について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。

権利の承継はどうすればよいのか?

事業承継を行うことにより、その会社の事業が後継者へと承継されます。事業に付随して生じるさまざまな権利についても適切な手続きを取れば承継可能です。

株式を譲渡・承継する場合

株式を譲渡、承継すると、法人に帰属する権利に対する支配権は譲渡人から譲受人にそのまま移転します。株式譲渡について適切な手続きを取っていれば、法人の権利について権利移転の手続きは基本的に必要ありません (契約上支配権の変動について通知義務が定められている場合がありますので、その点は注意しましょう)。

権利を包括的に譲渡・承継する場合

ある法人を別の法人と合併させたり、会社分割すると、法人の権利・義務は包括的に承継されます。

この場合も、当該合併・会社分割にかかわる法定の手続きを行っていれば、各権利について個別の移転・承継手続きを取る必要はありません(契約で別途通知義務等がある場合は注意です)。

権利を個別に譲渡・承継する場合

法人の保有する権利を個別に譲渡・承継する場合には、各権利について個別の移転手続(権利譲渡の合意、移転登記等)を行う必要があります。

後継者への事業承継対策に必要な3つのステップ

では、実際に事業承継対策をする上で必要なステップを確認していきましょう。

承継者の候補の確認

まず、親族・社内の人間から事業承継の人選を行っていきます。人選を行う上で、確認するポイントは、

- 社内の事業内容に対する理解力

- 時代への柔軟性

- 経営能力

の3点です。

社内の事業内容に対する理解力

社内の事業を発展させるためには、当然ながら事業内容を客観的な視点から良い面、悪い面の双方を理解することが大切です。

時代への柔軟性

経営者が高齢化していく上で最も危険なことは、過去の成功モデルから抜け出せないまま従来のやり方を変えないこと。その業界内における常識や適した経営方法は時代の流れと共に変化していきます。

自社の事業の悪い面を払拭するためには、変更すべきロールモデルは変更し、事業の良い面を前面に押し出せるだけの柔軟性が新しい経営者には求められます。

経営能力

個人のプレイヤーとして優秀な社員が、経営者として優秀とは限りません。同部署の人間を引率する能力や、他の部署や取引先と円滑に仕事をする能力など、リーダーシップをとる上で必要な能力があるか見極めましょう。

株式対策

自身の希望する人材に事業継承させるためには、その候補者に自社株を高い保有率で所有してもらうことが必要です。

自社株の保有率の高さによって経営権を握れるかどうかが決まります。詳しくは、「後継者に事業承継させるための株式対策」にて解説します。

相続税対策:株価の引き下げ

候補者の株の保有率を高めるためには、経営者が自身で保有する株を候補者へ譲渡することが一般的です。しかしながら、経営者が亡くなった後、譲受した株の総額に応じて候補者へ相続税が発生するため、相続税対策を行わなければなりません。

少しでも候補者の相続税の負担を減らすためにも、自社の株価を下げるための施策が取られますが、『配当金の引下げ』『利益金額の引下げ』『簿価純資産の引下げ』の3つのどれかを行うことで株価を下げることができます。

この三者の中では、配当金の引下げが一番、現実的な方法になりますが、配当を行わないという方法により配当金の引下げが行われます。

また、利益金額の引下げはあまり実用的ではありません。簿価純資産の引下げは、含み損(買取時より評価額の低い不動産・債権など)の出ている資産を売却し、利益の低下を計上することで行われます。

後継者に事業承継させるための株式対策

では、先ほど紹介した事業継承する上で必要な株式対策について確認していきましょう。

株式の保有状況を確認

まず、誰がどれくらいの保有率で株を所有しているのか、自社株の保有状況を確認しましょう。先ほども述べた通り、候補者の株の保有率を高くすることによって、取締役会における解任、任命の決議が容易になります。

株式を譲渡する経営者が、候補者に事業継承するのに事足りる株式を所有している場合は以下で紹介する方法は読み飛ばしてください。

自社株式の買取

もし所有していない場合は、足りない分の保有率を埋めるだけの株式の買取の手続きを検討してはいかがでしょう。しかしながら、“株価が高い”、“株主が株を手放さない”などの問題により株の売買が容易にいかないケースも珍しくありません。

前者の問題に対して、株価を引下げた上で株を買い取る手法も取られるようですが、上記でご紹介した株価の引下げの方法は、あくまで相続税上の対策として紹介しているため、詳しくは税理士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

また、後者の問題に関しては事前に株主から円滑に株式を買取ができるよう良好な関係を築くことが求められます。

第三者割当増資

株の保有率を高めるために新たに株を発行するのも一つの手段です。新たに発行した株を経営者や候補者へ割り当てることで全体の株の保有率を高めることができます。

事業承継に有利な種類株式を設定する

保有者の権限が異なる種類株式を発行することは、株主総会におけるイニシアチブを取る上で、事業承継を容易にする一つの手段です。

議決権制限株式

事業承継は、『議決権制限株式』『取得条項付株式』『拒否権付株式』の3つに分けることができます。議決権制限株式は、株主の議決権を制限するための株式であり、後継者以外の株主の議決権を制限することで後継者が議決権を行使しやすくなります。

取得条項付株式

取得条項付株式は会社が株主の所有株を買い取るための株式です。取得条項付株式を買い取ることで、後継者の株の保有率を高めることができますが、一定の事由が生じたことを条件に買い取りが可能になります。

拒否権付株式

拒否権付株式は、株式の保有率に関わらず株主総会における決議を否決することができる株式です。拒否権付株式を発行することで、株主総会における権限を集中させることができます。

その他の事業承継の方法

候補者に事業承継させることが難しい会社の経営者の方が、廃業以外の手段によって引退をするための方法について紹介していきます。

上場する

上場企業とは自社の株式が証券取引所で扱われる状況下にある会社です。英語圏では上場した企業のことをPublic Companyと訳しており、つまり会社を上場させると、会社が私的(private)なものから、公的(public)なものへ変わります。

公的なものであることから、上場企業は、経営者が会社を辞めた後でも会社が存続することが前提となっております。引退後も経営者は株主でいることができるので、経営に関わることも可能です。

そのため引退する手段として上場を検討する経営者は少なくありませんが、達成すべき項目が多いため上場可能な企業は限られてくるでしょう。

事業売却(他企業によるM&A)

経営者が引退する手段として、最近では他社への事業売却(M&A)が広く用いられるようになりました。資産だけでなく負債や従業員の雇用も譲渡先の企業が引き継いでくれる上に、融資を受ける際に抵当にかけた不動産、人的担保を解除することができます。

経営には関与することは難しくなりますが、リスクが少ない上に、売却先の企業の経営手腕によっては自社がより発展する可能性もあります。また、候補者へ事業承継させるのと同様に、上場、事業売却を成功させるためには早めの対策が必要です。

まとめ

後継者へ事業承継をさせることを検討している方は、早めの対策をすることが求められます。当記事で紹介した株式対策など細かい点については弁護士、税理士など専門家へ相談してください。

【他事務所で断られた方歓迎|土日深夜も弁護士直通・LINEできる】男女トラブル・個人間の貸金回収は、早期の相談で回収率が大幅に変わります。迅速に対応します、ご相談ください。

事務所詳細を見る

◆即日交渉可◆LINE相談可◆電話で弁護士と直接話せる◆「今すぐ弁護士に相談したい!」という方はご相談を!LINEや電話で即日ご相談いただけます【男女間の金銭トラブルにも注力!】《解決実績は写真をクリック!》

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ

債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。

そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。

「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。

その他の債権知識に関する新着コラム

-

加害者死亡後、その家族から損害賠償の相続放棄を告げられ泣き寝入りしかないと諦めていませんか?相続放棄が無効になる3つのパターンや、債権者ができる対抗策があります...

-

本記事では、債権について理解したい方に向けて、債権に関する一覧表、発生原因別・目的別の債権の種類、種類ごとの債権のルールや特徴、債権がもっている主な効力などにつ...

-

ロマンス詐欺は解決が難しい事件です。被害回復できる事案が限られるため、信頼できる弁護士への相談が大切といえるでしょう。中には着手金をだまし取るような行為をして二...

-

債権トラブルを抱えている場合、金銭債権について把握することも大切です。金銭債権は、債権債務関係における金銭の支払い請求権を指します。本記事では、金銭債権について...

-

お金を振り込んでから、振り込め詐欺に遭ったことに気づいたとしても諦めることはありません。振り込め詐欺救済法に従って手続きをすれば返金してもらえる可能性があるから...

-

結婚詐欺の被害は弁護士に相談、依頼することで、被害金を取り戻せたり、加害者の逮捕につなげられたりする可能性があります。本記事では、弁護士に相談できる窓口を紹介す...

-

インターネット上の詐欺被害に遭ってしまい、どこに相談したらよいのかもわからず、ひとりで悩んでいる方は多いのではないでしょうか。本記事では、詐欺被害の相談先や上手...

-

本記事では、LINEで詐欺被害に遭ってしまった場合の相談窓口を紹介します。 すでに被害に遭ってしまった場合はもちろん、疑わしいLINEグループに入れられ、個人...

-

振り込め詐欺に遭ったら、一人で悩まず、すぐにでも専門機関に相談することが重要です。警察や法律事務所、消費生活センターに相談することができます。本記事では、消費生...

-

2024年から新NISAが始まり、投資に関心を持つ方が増えています。投資を始めたばかりの方は、インターネット上で横行している投資詐欺に騙されないように注意すべき...

その他の債権知識に関する人気コラム

-

債権と債務の違いをわかりやすく図解します。相続・相殺・双務契約などの状況別に債権と債務の関係性をお伝えします。個人・法人に関わらず、まずは債権債務の理解を深めて...

-

債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...

-

少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。

-

今回の記事では、債権者代位権における、行使することで生じる効果、利用要件、またどのようなシチュエーションで行使されるのかについてまとめました。

-

債権者にとって債権者破産はどのようなメリットがあるのでしょうか。今回の記事では債権者破産がどのような目的で行われるのか、申立方法や申立要件など債権者破産について...

-

債権者保護手続きとは、債権者の利益を保護するための手続きです。主に会社分割や合併など組織再編をする際に、必要になります。通常の債権者保護手続は、官報公告と個別通...

-

投資詐欺の被害に遭ってしまった方は、「どうすればお金を返してもらえるのか」と悩んでいるでしょう。この記事では、投資詐欺の返金を受けるための方法や、そのために準備...

-

今回の記事では顧問弁護士を利用する上で発生する各費用の相場、費用に対して請け負ってもらえる仕事内容についてまとめました。

-

今回の記事では、実際に債権者破産の申立をする上で、必要な申立方法や申立書類の作成方法、申立費用について解説していきます。

-

個人の方が顧問弁護士を利用するメリットはどこにあるのでしょうか。今回の記事では顧問弁護士を個人の方が利用するメリットや事例、顧問弁護士を利用する上での注意点につ...

その他の債権知識の関連コラム

-

個人の方が顧問弁護士を利用するメリットはどこにあるのでしょうか。今回の記事では顧問弁護士を個人の方が利用するメリットや事例、顧問弁護士を利用する上での注意点につ...

-

投資詐欺被害に遭いお金を取り返したい人は、泣き寝入りする前に「弁護士事務所」へ直接相談し、取り返せるか判断してもらうことが解決への近道です。この記事では、投資詐...

-

民法改正により、債権に関する時効の取り扱いが大きく変わりました。これにより、未払い給与や残業代請求においても遡れる期間が2年から3年に変更されました。この記事で...

-

今回は、事業承継の1つの手段としても位置づけられるMBO(Management Buy-Out:マネージメント・バイアウト)について、解説していきたいと思います...

-

事業承継をする上で弁護士に依頼するメリット、弁護士に依頼する前に抑えておきたい事業承継の基礎知識、弁護士に依頼した場合の弁護士費用と事業承継の手順についてまとめ...

-

事業承継を行う上で、後継者の相続時の負担を減らす方法を紹介していきます。

-

振り込め詐欺に遭ったら、一人で悩まず、すぐにでも専門機関に相談することが重要です。警察や法律事務所、消費生活センターに相談することができます。本記事では、消費生...

-

今回の記事では、債権者代位権における、行使することで生じる効果、利用要件、またどのようなシチュエーションで行使されるのかについてまとめました。

-

お金を振り込んでから、振り込め詐欺に遭ったことに気づいたとしても諦めることはありません。振り込め詐欺救済法に従って手続きをすれば返金してもらえる可能性があるから...

-

投資詐欺に遭ってしまったという方は、弁護士に依頼することで返金してもらえるかもしれません。この記事では、投資詐欺の返金を弁護士に依頼するメリット・依頼時の費用・...

-

インターネット上の詐欺被害に遭ってしまい、どこに相談したらよいのかもわからず、ひとりで悩んでいる方は多いのではないでしょうか。本記事では、詐欺被害の相談先や上手...

-

債権と債務の違いをわかりやすく図解します。相続・相殺・双務契約などの状況別に債権と債務の関係性をお伝えします。個人・法人に関わらず、まずは債権債務の理解を深めて...